Contents

नमस्कार दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हम महान पाश्चात्य दार्शनिक अरस्तू द्वारा प्रतिपादित त्रासदी के तत्त्वों का विवेचन के बारे में पढ़ने जा रहे है। हिंदी साहित्य की विद्यार्थियों के लिए लिए पाश्चात्य काव्यशास्त्र भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए आपको इस टॉपिक को गहराईपूर्वक समझ लेना चाहिए ताकि आपको पश्चिम की दुनिया का भी पता चल सकें और आप उसको भारतीय काव्यशास्त्र के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से अवलोकित कर पाएं।

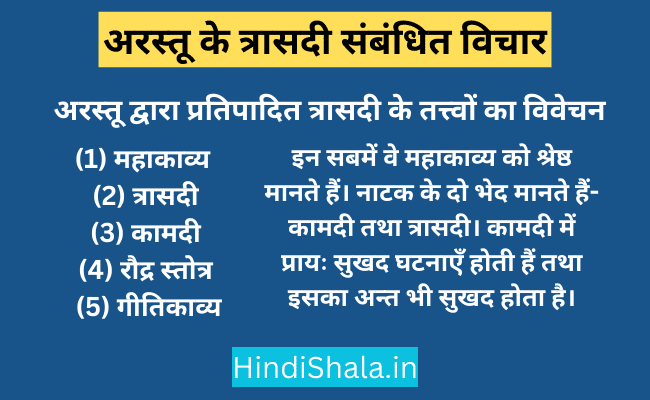

अरस्तू द्वारा प्रतिपादित त्रासदी के 5 तत्व स्वीकार किये गए है:-

(1) महाकाव्य, (2) त्रासदी, (3) कामदी, (4) रौद्र स्तोत्र, (5) गीतिकाव्य।

इन सबमें वे महाकाव्य को श्रेष्ठ मानते हैं। नाटक के दो भेद मानते हैं-कामदी तथा त्रासदी। कामदी में प्रायः सुखद घटनाएँ होती हैं तथा इसका अन्त भी सुखद होता है। त्रासदी में दुःखद घटनाएँ रहती हैं तथा इसका अन्त भी दुःखद होता है। पाश्चात्य विद्वानों ने दोनों में से त्रासदी को श्रेष्ठ माना है। उनका तर्क है कि त्रासदी में करुणा और त्रास के उद्रेक द्वारा मनोविकारों का विरेचन होता है। त्रासदी को अंग्रेजी में Tragedy कहते हैं। करुण भावों को जाग्रत करने के कारण ही यह त्रासदी कहलाती है।

1. विकास क्रम

अरस्तू से पहले प्लेटो ने भी त्रासदी के बारे में विचार प्रकट किया। इसका प्रमुख कारण यह है कि त्रासदी का सर्वागीण विकास यूनान में ही हुआ। काव्य का वर्गीकरण करते हुए उन्होंने त्रासदी और कामदी दोनों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने त्रासदी को महाकाव्य से निम्न कोटि का माना है। लेकिन आदर्श त्रासदी को वे उच्चतम एवं शालीनतम जीवन की अनुकृति मानते हैं। ऐसी त्रासदी के द्वारा त्रासदीकार समाज का कल्याण करता है। उन्होंने यह भी कहा कि त्रासदी त्रास और करुणा के भाव जाग्रत करती है। उनका विचार था कि क्रोध, भय, द्वेष आदि भाव त्रासदायक हैं। लेकिन ये सुख भी दे सकते हैं। होमर ने भी क्रोध में भी सुख पाने की बात कही है। प्लेटो का कथन है कि विलाप में भी आनन्दानुभूति होती है।

प्लेटो के बाद अरस्तू ने त्रासदी पर गम्भीर एवं विस्तृत विवेचन किया। उन्होंने न केवल त्रासदी की परिभाषा टी, अपितु उसके तत्त्वों तथा रूपों पर भी प्रकाश डाला। अरस्तू के बाद हीगेल, एडीसन, जान ड्राइडन, कालरिज, मिल्टन, नीत्शे, बूचर, वारनेज आदि विद्वानों ने भी त्रासदी के बारे में अपने मत व्यक्त किए और अरस्तू द्वारा दी गई परिभाषा का समुचित विवेचन किया। लेकिन ‘त्रासदी’ को जानने के लिए अरस्तू द्वारा दी गई परिभाषा ही अधिक उपयोगी होगी।

2. त्रासदी की परिभाषा

“त्रासदी किसी गम्भीर स्वतःपूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है, जिसका माध्यम नाटक के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न रूपों से प्रयुक्त सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत भाषा होती. है, जो समाख्यान के रूप में न होकर कार्य-व्यापार के रूप में होती है और जिसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन किया जाता है।”

(Tragedy then is an imitation of action that is sericus, complete and of certain magnitude in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play, inform of action not of narrative, through, pity and fear effecting the proper katharsis of or purgation of these emotions.) -Butcher.

इससे स्पष्ट है कि अरस्तू ने ही सबसे पहले त्रासदी का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध विवेचन किया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि त्रासदी का आदर्श रूप जीवन का शालीनतम एवं उदात्त रूप प्रस्तुत करती है, अनुकरण करती है। अरस्तू ने अपनी परिभाषा में ‘Mimesis’ शब्द का प्रयोग किया है जिसका बूचर ने अनुवाद किया है-Imitation. लेकिन imitation की जगह representation शब्द अधिक उचित प्रतीत होता है, क्योंकि त्रासदी में हू-ब-हू अनुकरण नहीं होता। अरस्तू ने संगीत के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं उनसे भी यही सिद्ध होता है कि त्रासदी जीवन का अनुकरण न होकर जीवन का निरूपण है। अतः ‘अनुकरण’ शब्द की जगह ‘निरूपण’ शब्द अधिक तर्क-संगत है।

अरस्तू ने यह भी स्वीकार किया कि रंगमच पर न तो हाथी घोड़े लाए जा सकते हैं और न बाजार खड़े किए जा सकते हैं। वे यह भी कहते हैं कि निरूपण कार्य का होना चाहिए। कार्य शब्द को लेकर भी विद्वानों में काफी मतभेद रहा है। लेकिन आज कार्य के अन्तर्गत वाह्य क्रिया-कलाप तथा आन्तरिक संघर्ष दोनों समाहित किए जा सकते हैं। इसी सन्दर्भ में अरस्तू ने यह भी स्वीकार किया कि गंभीर कार्य की अनुकृति ही त्रासदी का विषय है। कार्य का मतलब है- जो महत्त्वपूर्ण है और जो त्रासदी के गौरव के लिए सर्वथा अनुकूल है। यद्यपि कुछ लोगों ने भिक्षुओं और प्रेमियों को त्रासदी से बहिष्कृत करने की बात की। लेकिन डॉ. शांतिस्वरूप गुप्त का कथन है, “कोई भी दृश्य जो सामूहिक प्रभाव को और अधिक प्रभावशाली बनाता है वह त्रासदी के लिए उपयुक्त है।” अरस्तू के अनुसार त्रासदी का कार्य अपने आप में पूर्ण है अर्थात् उसमें आदि, मध्य और अन्त स्पष्ट है। त्रासदी के सन्दर्भ में अरस्तू ने कलात्मक भाषा और शैली-सौन्दर्य को महत्त्वपूर्ण माना है। उनका कहना था, ‘भाषा चाहे गद्य की हो या पद्य की वह पात्र तथा स्थिति के अनुसार होनी चाहिए। पुनः त्रासदी का कार्य अभिनीत होना चाहिए-वर्णित नहीं।’ इसी एन्दर्भ में नाट्यों का भी उल्लेख किया गया है (Let not Media slay her sons before the audience.)

3. त्रासदी के अंग

अरस्तू ने त्रासदी के छः अंग माने हैं-

(1) कथानक

(2) चरित्र

(3) पदावली

(4) विचारत

(5) संगीत

(6) दृश्य विधान

1. कथानक (Plot)

कथानक को अरस्तू ने त्रासदी का महत्त्वपूर्ण अंग माना है। कथानक से उनक अभिप्राय था-घटनाओं का कलात्मक अभिन्यास। इसके लिए अरस्तू ने तर्क दिया है कि त्रासदी व्यक्ति को अनुकृति न होकर कार्य तथा जीवन की अनुकृति होती है। जीवन कार्य-व्यापार का ही नाम है। इसलिए जीवन के अनुकरण में कार्य-व्यापार प्रमुख होता है। कार्य या घटनाएँ ही त्रासदी का साध्य हैं। चरित्र गौण रूप में कार्य व्यापार के साथ अपने आप आ जाता है। कार्य व्यापार के बिना त्रासदी नहीं हो सकती, चरित्र के बिना हो सकती है। चरित्र की व्यंजना करने वाला भाषण, विचार, पदावली आदि उतना करुणाजनक प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकते, जितना कि कथानक का। त्रासदी के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व स्थिति विपर्यय और अभिज्ञान हैं। ये दोनों कथानक के ही अंग हैं। इससे स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि अरस्तू ने चरित्र-चित्रण की अपेक्षा कथानक को अधिक महत्त्व दिया है। आगे चलकर अरस्तू का यह दृष्टिकोण आलोचकों को मान्य नहीं हुआ। क्योंकि किसी भी नाटक में कथानक के साथ चरित्र-चित्रण का भी समान महत्त्व रहता है। लेकिन अरस्तू के दृष्टिकोण के पीछे उनका वस्तुपरक चिंतन या अनुकरण सिद्धान्त उत्तरदायी हो सकता है।

फिर भी हमें यह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि अरस्तू त्रासदी में पात्रों को भी आवश्यक मानते हैं। उनका संभवतः यह मतलब था कि त्रासदी में ऐसे पात्र होने चाहिए, जो अपनी चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करें और अपने कार्यों पर प्रकाश डालें। अरस्तू तो ऐसे पात्रों के विरुद्ध थे जो कार्य को आगे बढ़ाने में सक्रिय नहीं होते, लेकिन इतना निश्चित है कि अरस्तू ने चरित्र चित्रण की अपेक्षा कथानक को अधिक महत्त्व दिया।

(a) कथानक के आधार

विषय के आधार पर अरस्तू ने कथानकों के तीन प्रकार माने हैं-

(1) दंत कथामूलक

(2) कल्पनामूलक

(3) इतिहासमूलक ।

इन तीनों में से अरस्तू ने दंत कथामूलक को अधिक महत्त्व दिया है। फिर भी उनका कहना था कि काल्पनिक और ऐतिहासिक कथाओं को भी त्रासदी का आधार बनाया जा सकता है। दंत कथाओं को वे इसलिए विशेष मानते हैं, क्योंकि उनमें सत्य और कल्पना के समन्वय का अवसर रहता है। शिल्प की दृष्टि से अरस्तू ने कथानक के पुनः दो भेद किए हैं-सरल और जटिल कार्य के आधार पर यह निर्णय किया जा सकता है कि कथानक सरल है या जटिल सरल का मतलब है-एक अविच्छिन्न कार्य व्यापार, जिसमें स्थिति विपर्यय और अभिज्ञान के बिना भाग्य परिवर्तन हो जाता है और कार्य घटना की तरफ बढ़ता है। जटिल कथानक में कार्य व्यापार भी जटिल रहता है। उसमें भाग्य परिवर्तन के लिए स्थिति- विपर्यय तथा अभिज्ञान का सहारा लिया जाता है। जटिल कथानक अनेक मोड़ लेता हुआ अनेक प्रासंगिक कथाओं की सहायता से अन्त की तरफ अग्रसर होता है।

(b) कथानक का आयाम

आयाम से अरस्तू का मतलब कथानक का विस्तार है। उन्होंने सुंदर कथानक के लिए निश्चित आवाम को आवश्यक माना है। अरस्तू के अनुसार उचित आयाम का मतलब है, ऐसा आकार जिसे दृष्टि एक-साथ सम्पूर्ण रूप में ग्रहण कर सके। कथानक इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि इसे याद न रखा जा सके और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि सामाजिक के मन में उसका रूप ही स्पष्ट न हो। फिर भी कथानक ऐसा हो जिसमें जीवन का चक्र एक बार पूरी तरह घूम जाए। जो कथानक बहुत लंबा होता है उसे देखने का धैर्य सामाजिकों में नहीं होता और जो बहुत छोटा होता है वह सामाजिकों को रसानुभूति प्रदान नहीं कर पाता। फिर भी कथानक के आयाम में प्रभावान्विति अवश्य होनी चाहिए।

(c) कथानक के मूल गुण

अरस्तू ने कथानक के कुछ मूल गुणों की भी चर्चा की है। इनकी संख्या छह है-

(क) एकान्विति

मानव जीवन बड़ा अस्त-व्यस्त और ऊबड़-खाबड़ है। उसका घटनाक्रम नियमों के अनुसार नहीं चलता। अपने आप में मानव जीवन एक विस्तृत अवधारणा है। बल्कि यह तो एक अथाह सागर के समान है जिसमें असंख्य लहरें उठती रहती हैं। अतः जब विस्तृत जीवन को नाटक में प्रस्तुत किया जाएगा तो उसमें कांट-छांट तो करनी पड़ेगी। उसमें कुछ व्यवस्था बिठानी पड़ेगी। इसी कार्य को अरस्तू ने एकान्विति कहा है। एकान्विति का मतलब यह नहीं है कि कथानक में किसी एक व्यक्ति की कहानी हो। इससे अरस्तू का मतलब था कार्य की एकान्विति। उनके अपने शब्दों में, “ऐसे कार्य व्यापार को कथानक की धुरी बनाना चाहिए जो सही अर्थ में एक हो।” इसका अभिप्राय यह है कि “उसकी संघटना ऐसी होनी चाहिए यदि एक अंग को भी अपनी जगह से इधर उधर करें तो सर्वांग ही छिन्न-भिन्न और अस्त-व्यस्त हो जाए।” मतलब यह है कि कथानक के सभी क्रिया-कलाप किसी न किसी रूप से एक-दूसरे से गहरे जुड़े होने चाहिए।

(ख) पूर्णता

यह कथानक का दूसरा गुण है। इसका मतलब है कि कथानक में आदि, मध्य और अवसान हो। इसके बारे में ये स्वयं लिखते हैं, “मानवी ऐसे कार्य की अनुकृति है जो समग्र एवं सम्पूर्ण हो और जिसमें एक निश्चित विस्तार हो क्योंकि ऐसी पूर्णता भी हो सकती है जिसमें विस्तार का अभाव हो। कथानक का आदि ऐसा होना चाहिए कि ‘सामाजिक के मन में प्रश्न हो कि अब क्या होगा? कथानक का मव्य भी इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें पूर्ववर्ती और परवर्ती कथा सूत्रों के बीच कार्य कारण का संबंध स्पष्ट हो।” मतलब यह है कि कथानक गूँथी हुई फूलों की माला के समान होना चाहिए जिसका प्रत्येक तंतु एक-दूसरे के साथ जुड़ा हो। कथानक का अंत ऐसा होना चाहिए कि उसके बाद सामाजिक के मन में कोई जिज्ञासा न हो। इस बारे में ये कहते हैं कि अन्त ऐसा होना चाहिए जिसके बाद प्रेक्षक की जिज्ञासा बनी रही। नाटक कार्य की अन्तिम परिणति के साथ समाप्त होना चाहिए। अतः पूर्णता का मतलब है-जिज्ञासा वृत्ति की क्रमिक तुष्टि

(ग) सम्भाव्यता

अरस्तू का कहना है कि सम्भाव्यता कथानक का आवश्यक गुण है। कथानक में ऐसी घटनाएँ होनी चाहिएँ जो घट सकती हों। मतलब यह है कि नाटक के कथानक में केवल युक्तिसंगत और विवेकसंगत कार्य व्यापारों का वर्णन होना चाहिए। अरस्तू का मत है कि अत्यधिक चमत्कार और कौतूहल पैदा करने के लिए अतिमानवीय तत्त्वों का सहारा लेना उचित नहीं। उदाहरण के रूप में यदि कोई त्रासदीकार दुश्चरित्र, दुष्ट और पापी व्यक्ति को दंडित करने के स्थान पर अचानक पुरस्कार दिलवाता है तो निश्चय से ऐसा कथानक आदर्श नहीं माना जाएगा। बल्कि हम उसे असम्भाष्य कहेंगे।

(घ) सहज विकास

कथानक की सफलता के बारे में चर्चा करते हुए कथानक के सहज विकास पर भी बल दिया गया है। उसका मतलब यही है कि मूल कथानक सहज गति से आगे बढ़े तथा सभी घटनाएँ और क्रिया-कलाप सुसम्बद्ध हों। यांत्रिक अवधारणा के द्वारा कथानक को बलपूर्वक मोड़ देना प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। इस बारे में अरस्तू कहते हैं, “घटनाओं में कार्य कारण की पूर्वापरता कहीं भी न भुलाई जाए, कार्य कारण संबंध बना रहे, क्योंकि उसी से त्रासदी का प्रभाव गहरा हो सकता है, केवल संयोग या आकस्मिकता से नहीं। “

(ङ) कौतूहल

अरस्तू का विचार था कि कथानक अपने आप में इतना समर्थ और गोचर हो कि यह सामाजिक के कौतूहल का पूर्ण परितोष कर सके। पाठक को किसी घटना का पूर्वाभास भले ही हो जाए लेकिन उसका प्रस्तुतीकरण आकस्मिक ढंग से होना चाहिए। इस संबंध में अरस्तू लिखते हैं-“यह प्रभाव उस दशा में और भी गहरा हो जाता है जब इसके साथ ही उनमें कार्य कारण की पूर्वापरता भी हो उनके अपने आप या संयोगवश घटित होने की अपेक्षा ऐसी स्थिति में त्रासदी में विस्मय का भाव अधिक प्रबल होगा, क्योंकि प्रयोजन का आभास मिलने पर संयोगिक घटनाएँ भी अत्यधिक रोचक हो जाती हैं।”

अरस्तू के कहने का भाव यह था कि यदि किसी कथानक में कौतूहल करने की शक्ति नहीं है तो वह कथानक प्रेक्षक द्वारा आस्वाद करने योग्य नहीं रहता। लेकिन यह कौतूहल प्रयास भी स्वाभाविक ढंग से होना चाहिए। कथानक में वर्णित घटनाओं की प्रतीति होनी चाहिए। इसके बिना तो कौतूहल की संतुष्टि नहीं हो सकती। घटनाओं की योजना हमेशा कार्यकाल पर आधारित होनी चाहिए।

(च ) साधारणीकरण

कथानक की सफलता के बारे में अरस्तू ने यह भी कहा है कि त्रासदी में वर्णित घटनाओं और क्रिया-कलापों में सार्वभौमिकता हो। इसका मतलब है कि नाटक की घटनाएं और क्रियाकलाप सभी दर्शकों और पाठकों को आनन्दित करने में समर्थ होने चाहिए। अन्य शब्दों में इसे साधारणीकरण भी कहा जा सकता है। घटना विन्यास करने से पूर्व कवि को अपने कथानक की एक सार्वभौम सर्वसाधारण रूप-रेखा बना लेनी चाहिए। यह रूप-रेखा देशकाल के बंधनों से मुक्त, सर्वग्राह्य और सर्वप्रिय होनी चाहिए। जिसके साथ सभी तादात्म्य होने चाहियें।

(d) कथानक के अंग

पहले बताया जा चुका है कि शिल्प की दृष्टि से अरस्तू ने कथानक के दो भेद किए हैं-सरल और जटिल। उन्होंने जटिल के पुनः तीन अंग माने है-

(क) महान त्रुटि

(ख) स्थिति-विषय

(ग) अभिज्ञान

(क) महान् त्रुटि

यह नायक के चरित्र में होती है। इसके बारे में विद्वानों ने अलग-अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। अरस्तू के अनुसार महान् त्रुटि का मतलब किसी तथ्य अथवा परिस्थिति के कारण हुई भूल है। इसका मतलब यह नहीं है कि नायक के चरित्र पर किसी प्रकार का लांछन लग जाए। इसका मतलब यह है कि जब नायक परिस्थितियों की न समझकर भूल कर बैठता है और परिणामस्वरूप उसे अनेक यातनाएँ सहनी पड़ती हैं तब महान् त्रुटि उत्पन्न होती है। अंग्रेजी में इसे ‘Error of judgement’ कहते हैं। इसका अर्थ है-परिस्थितियों से अनभिज्ञ और भविष्य की परवाह न करने वाला नायक गलत काम कर बैठता है और नाना प्रकार के कर सहन करता है। इसके फलस्वरूप सामाजिक दृष्टि से तो वह निश्चय से ऐसा कथानक आदर्श नहीं माना जाएगा। बल्कि हम उसे असंभाव्य कहेंगे।

(ख) स्थिति-विपर्यय

स्थिति-विपर्यय के लिए अरस्तू ने ‘पैरिपेटिया’ शब्द का प्रयोग किया है। परवर्ती आलोचकों ने इसकी अलग-अलग व्याख्या की है। बूचर इसे भाग्य विपर्यय कहता है। भाग्य का मतलब है अच्छा या बुरा होना। ऐसा तो केवल सरल कथानक में हो सकता है। जबकि स्थिति-विपर्यय जटिल कथानक में होती है। अरस्तू का मतलब यह था कि जब कथानक में नायक की इच्छा के विपरीत अचानक कोई घटना घट जाती है तब स्थिति-विपर्यय की स्थिति पैदा होती है। उदाहरण के रूप में यदि किसी त्रासदी में नायक समुद्री तूफान में फंस जाता है तो उसके प्रति हमारे मन में सहानुभूति तो पैदा होगी लेकिन त्रासद प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। त्रासद प्रभाव तभी पड़ेगा जब हम यह जान जाएँगे कि नायक के सामने उपस्थित यातनाओं का कारण स्वयं नायक है या उसका कोई साथी है। भाग्य या दुर्भाग्य के कारण त्रासद प्रभाव उत्पन्न नहीं होता।

(ग) अभिज्ञान

अरस्तू का विचार है कि अभिज्ञान शब्द से स्पष्ट है कि उसमें अज्ञान की ज्ञान में परिणति का भाव निहित है। अभिज्ञान का मतलब है-सत्य का ज्ञान होना। अन्य शब्दों में परिस्थितियों के कारण जो अज्ञान उत्पन्न हो गया था उसका ज्ञान में परिणति हो जाना। आगे चलकर अरस्तू ने अज्ञान शब्द का अर्थ व्यापक रूप में किया। वे कहते हैं, “उसके अन्तर्गत केवल पात्र या उसके व्यक्तित्व का ही उद्घाटन नहीं होता, किसी रहस्य का, परिस्थितियों का या वस्तुस्थिति का भी पता चलता है जो पहले अंधकार में थी जिसको पहले गलत समझ बैठा था।” अतः अभिज्ञान का मतलब है किसी सत्य का उद्घाटन या वस्तुस्थिति का पता लगाना जिसके फलस्वरूप कथानक की समूची गति बदल जाती है।

(e) त्रासदी के संगठन संबंधी अंग

संगठन से अरस्तू का अभिप्राय था- ‘ त्रासदी का रचना विधान’ अरस्तू कुछ ऐसे अंगों की चर्चा भी की है जिनका संबंध त्रासदी के संगठन से है। ये संख्या में चार हैं-

(क) प्रस्तावना

(ख) उपाख्यान

(ग) उपसंहार

(घ) वृन्दगान ।

(क) प्रस्तावना

प्रस्तावना का अर्थ है त्रासदी का वह आरम्भिक भाग जो वृन्दगान से पहले आता है। यह त्रासदी की कथावस्तु के लिए भूमिका प्रस्तुत करता है। त्रासदी में प्रस्तावना का होना जरूरी है।

(ख) उपाख्यान

उपाख्यान वह समग्र अंश है जो वृन्दगानों के बीच रहता है। यह नाटक के कथानक को अलग-अलग स्थिति में विभक्त कर देता है। यह कथानक का एक अंश होकर भी अपने आप में पूर्ण प्रतीत होता है। प्रत्येक उपाख्यान के आरंभ में कलाकार मंच पर आकर अन्त में चले जाते थे। प्राचीन यूनानी त्रासदी में कुल 30 उपाख्यान होते थे। इसके बारे में कहा गया है कि उपाख्यान कथानक का वह भाग है जो उसका अंग होता हुआ भी पूर्ण है। इस संबंध में बाईवाटर, बूचर तथा पॉट्स के विचार सही प्रतीत नहीं होते, क्योंकि उनके मतानुसार उपाख्यान अनावश्यक हैं। इन उपाख्यानों द्वारा कवि नाटक की कथावस्तु का निर्माण करता है। इसी के द्वारा कवि के व्यक्तित्व और उसकी मौलिकता का पता चलता है। अतः अरस्तू के अनुसार उपाख्यान न तो ऊपर से जोड़ी गई घटनाएँ हैं और न ही प्रसंग, बल्कि वे तो त्रासदी के आवश्यक अंग होते थे। संक्षेप में उपाख्यान, कथानक के ऐसे भाग हैं जो कथानक को पूर्ण बनाते हैं, अभिन्न अंग होते हैं, आपस में सुसम्बद्ध होते हैं और त्रासदी को प्रभावशाली बनाते हैं।

(ग) उपसंहार

उपसंहार त्रासदी का वह अंग है जिसके बाद कोई वृन्दगान नहीं होता । बाद में इसे अन्तिम घटना ‘कैटस्ट्रोफी’ भी कहा गया। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसे फलागम भी कहा जाता है।

(घ) वृन्दगान (Chorus)

वृन्दगान यूनानी नाट्य साहित्यकार का विशेष अंग था। इसमें गायक नाचते हुए रंगमंच पर आते थे और त्रासदी की घटनाओं की भावात्मक समीक्षा करते थे। ये गायक संख्या में अनेक होते थे लेकिन व्यवहार में इनका व्यक्तित्व सामूहिक होता था। अरस्तू ने उसे एक पात्र के रूप में कल्पित किया है। वृन्दगान के भी अनेक भेद बताए गए हैं। लेकिन मुख्यतः इसके दो अंग माने गए हैं- पूर्वगान और अंतगान ।

पूर्वगान गायक-वृन्द का पहला सामूहिक गान है। अन्तगान गायक-वृन्द का वह सम्बोधन गीत है जिसमें गुरु, लघु, द्विवर्णिक, चतुष्पदी आदि का प्रयोग नहीं होता। मैथ्यू आर्नल्ड का कहना है कि वृन्दगान का उद्देश्य प्रेक्षक के मन पर, नाटक से उत्पन्न प्रभाव तथा सन्तुलन करना है।

इन्हें भी पढ़े :-

प्लेटो की काव्य संबंधी अवधारणा

लॉजाइन्स के उदात्त की अवधारणा

2. चरित्र-चित्रण

अरस्तू ने अपने ग्रंथ Poetics के 15वें अध्याय में चरित्र-चित्रण की चर्चा की है। इसमें उन्होंने चार बातों की ओर ध्यान देने पर बल दिया है-

(क) चरित्र अच्छा होना चाहिए।

(ख) चरित्र में औचित्य का ध्यान रखा जाए।

(ग) वह जीवन के अनुरूप होना चाहिए।

(घ) चरित्र में सुसंगति होनी चाहिए।

अरस्तू ने चरित्र चित्रण के लिए ‘Ethos’ शब्द का प्रयोग किया है जिसके बारे में पाश्चात्य विद्वानों ने अलग-अलग मत दिए हैं। बूचर के अनुसार इसमें व्यक्ति के नैतिक दोष और बल अवश्य है। साथ ही इसमें व्यक्ति वैशिष्ट्य का भाव नहीं है। बोसाके ने ‘Ethos’ का मतलब केवल पात्र की भद्रता और अभद्रता लिया है।

(क) चरित्र अच्छा होना चाहिए

चरित्र अच्छा (Good) हो इसके बारे में पाश्चात्य विद्वानों ने अलग-अलग अर्थ निकाले हैं। ‘फोरनीले’ ने अच्छा का अर्थ लगाया है विभूतिमय चरित्र ‘डेसियर’ इसका अर्थ लगाते हैं “सुअंकित चरित्र’। लेकिन इसका अर्थ है- ‘शीलवान व्यक्ति’ जो न तो पूर्ण है और न ही इतने सुन्दर चरित्र वाला है जितना कथानक के अनुसार होना चाहिए। लेकिन त्रासदी के पात्र भद्र होने चाहिए, ताकि उनकी विपत्तियों और बाधाओं को देखकर दर्शक के मन में सहानुभूति के भाव उत्पन्न हों। दुष्ट पात्र को देखकर हमारे मन में दया और करुणा के भाव उत्पन्न नहीं हो सकते। अतः त्रासदी का नायक भद्र होना चाहिए। त्रासदी में भले ही नायक के विरोधी पात्र अभद्र और दुष्ट दिखाये जाएँ लेकिन नायक की भद्रता उसके कार्यों से प्रकट होनी चाहिए। लेकिन वह पूर्णतः अच्छा और सदाचारी भी होना चाहिए। अरस्तू तो मानते हैं कि स्त्री भद्र भी हो सकती है और दास भी । त्रासदी का उद्देश्य मनुष्य की न्याय भावना को चोट पहुँचाना नहीं है। अतः भद्रता नायक के व्यक्तित्व का गुण होना चाहिए।

(ख) औचित्य का निर्वाह

औचित्य के बारे में भी विद्वानों में मतभेद हैं। ‘बाईवाटर’ ने कहा है कि, ‘पात्र उस वर्ग से तनिक भी प्रतिकूल न हो जिसका वह सदस्य हो।” ‘ल्यूकस ने कहा कि, “वह अपने वर्ग के प्रति सच्चा हो।” अरस्तू का मतलब यह था कि पात्रों के चरित्र में लिंग भेद का ध्यान रखा जाना चाहिए। पुरुष पात्रों में पुरुषोचित्त वीरता, शीर्य और पराक्रम होना चाहिए। नारी पात्रों के चरित्र-चित्रण में कोमलता और उदारता दिखायी जानी चाहिए। स्त्री को पुरुष की अपेक्षा रोदनशील और भावुक दिखाना चाहिए, पुरुष को नहीं औचित्य का मतलब यह भी है कि त्रासदी के पात्र कठपुतली पात्र नहीं होने चाहिए। पात्रों में लिंगगत एवं जातिगत विशेषताएँ होनी चाहिएँ। ‘बाईवाटर’ ने यह भी कहा है कि पात्रों का चरित्र-चित्रण उनके परम्परागत रूप के अनुसार होना चाहिए। दंतकथा अथवा पुराण ग्रंथ वर्णित पात्रों का चरित्र-चित्रण उन्हीं के अनुसार होना चाहिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि त्रासदी के पात्र अपनी सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, जातिगत तथा वर्गगत विशेषताओं के अनुसार चित्रित किए जाने चाहिएँ।

(ग) अनुरूपता

अरस्तू के अनुसार चरित्र-चित्रण की महत्त्वपूर्ण विशेषता अनुरूपता है किसी भी पात्र के चरित्र में भावों, विचारों यहाँ तक कि उसकी क्रिया-कलापों में भी विविधता हो सकती है लेकिन चरित्र-चित्रण में एकरूपता होना जरूरी है। इसका मतलब है कि पात्रों का चरित्र-चित्रण किसी पूर्व निर्धारित नियम के अनुसार होना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि चरित्र प्राणहीन जड़ या कठपुतली हों। इसके बारे में ‘बाईवाटर’ का मत है कि पात्र इतिहास, दंतकथा, पुराण में जैसा चित्रित किया गया है उसी प्रकार से वह चित्रित किया जाना चाहिए। ‘बूचर’ ने इसका अर्थ लगाया है कि पात्र जीवन के अनुरूप होना चाहिए (True to life)।

उदाहरण के रूप में महाभारत में दुर्योधन का चित्रण एक क्रोधी, अभिमानी और दम्भी शासक के रूप में होना चाहिए। लेकिन कर्ण का चरित्र-चित्रण एक दानवीर और महान योद्धा के अनुरूप होना चाहिए। आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यदि किसी पूंजीपति का चित्रण किया जाए तो उसमें अभिमान, क्रूरता और शोषण वृत्ति का समावेश होना चाहिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नाटक के पात्र सजीव, हांड-मांस के जीते-जागते नर-नारी होने चाहिए। वे हम जैसे होने चाहिए, कार्बन कापी नहीं। लेकिन इन पात्रों के चरित्र-चित्रण में नाटककार की थोड़ा बहुत परिवर्तन का अधिकार होना चाहिए।

(घ) सुसंगति

अरस्तू ने इस बात पर भी बल दिया है कि चरित्र-चित्रण में सुसंगति होनी चाहिए। इसक मतलब यह भी हो सकता है कि एकरूपता में अनेकरूपता होनी चाहिए। पात्र का विकास किसी ऐसे सिद्धान्त या नियम के अनुरूप होना चाहिए जो हमारी समझ में आ सके। यदि उसके चरित्र में परिवर्तन हो तो वह असंगत न लगे। उदाहरण के रूप में यदि किसी पूंजीपति पात्र को नाटक के अंत में उदार दिखाया जाता है तो उसके आरम्भिक चरित्र में बीज रूप में उदारता दिखा देनी चाहिए अन्यथा वह पात्र अस्वाभाविक लगेगा। इसका मतलब यह है कि अरस्तू न तो चारित्रिक विचित्रता का विरोध करते हैं और न ही उसका निषेध करते हैं। उनका कहना था कि पात्रों के चरित्र चित्रण में नाटककारों की दृष्टि स्थिर और निर्भ्रान्त होनी चाहिए। कथानक की तरह पात्रों के चरित्र चित्रण में भी सम्भाव्यता और आवश्यकता के नियमों का पालन होना चाहिए। सुसंगति पर बल देकर अरस्तू पात्रों के चरित्र-चित्रण में यथार्थ और आदर्श के कलात्मक समन्वय पर बल देते हैं। उनका कथन है—

‘त्रासदी में ऐसे व्यक्तियों की अनुकृति रहती है जो सामान्य स्तर से ऊँचे हैं। अतः उनमें श्रेष्ठ चरित्रों का आदर्श रखना चाहिए।”

त्रासदी का नायक त्रासदी के नायक के गुणों की विवेचना करते हुए अरस्तू कहते हैं कि नायक ऐसा होना चाहिए जो त्रासदी के उद्देश्यों की पूर्ति करने में समर्थ हो। इस सन्दर्भ में यह प्रश्न पैदा होता है कि त्रासदी का उद्देश्य क्या है। त्रासदी का शाब्दिक अर्थ है ‘त्रास’ देने वाली । अतः त्रासदी का उद्देश्य होगा-

“करुणा और भय आदि मनोभावों को उत्तेजित करके कला के माध्यम से उन्हें समार्जित करके एक विशेष प्रकार का सौन्दर्यमय आनन्द प्रदान करना।”

इसका मतलब यह हुआ कि त्रासदी का नायक ऐसा हो जिसके प्रति दर्शक के मन में त्रास, करुणा और भय आदि भाव उत्पन्न हों और ये भाव तभी पैदा होते हैं जब हम किसी व्यक्ति को कष्ट पाते हुए देखते हैं। हो सकता है कि वह व्यक्ति आदर्श व्यक्ति न हो, सर्वथा निर्दोष भी न हो। किन्तु हमें ऐसा लगे कि वह अपनी कमियों की तुलना में अधिक दंड भोग रहा है। ऐसा व्यक्ति हमारी करुणा और सहानुभूति का पात्र बन जाएगा। लेकिन यदि पापाचारी या दुराचारी व्यक्ति को हम कष्ट भोगते हुए देखेंगे तब हमारे मन में करुणा के स्थान पर उसके प्रति क्षोभजन्य ईर्ष्या पैदा होगी। अतः अरस्तू के अनुसार त्रासदी का नायक सर्वथा निर्दोष नहीं होना चाहिए। इसके समर्थन में उन्होंने दो तर्क दिए हैं-वे यह कहते हैं कि सर्वथा निर्दोष व्यक्ति संभव नहीं होता क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में गुण और दोष होते ही हैं। किसी व्यक्ति में गुण अधिक होते हैं और अवगुण कम और किसी में अवगुण अधिक होते हैं और गुण कम एक बात और यह है कि यदि त्रासदी में किसी निर्दोष व्यक्ति या पात्र को रख दिया जाएगा तो उसे विपत्तिग्रस्त देख कर हमारे मन में करुणा और त्रास के भाव उत्पन्न नहीं होंगे। अरस्तू ने त्रासदी के आदर्श पात्र (नायक) की कल्पना इस प्रकार की है-

‘ऐसा व्यक्ति जो अत्यन्त सच्चरित्र तथा न्यायपरायण तो नहीं पर अपने दुर्गुण या पाप के कारण नहीं बल्कि अपने दुर्भाग्य का शिकार हो जाता है। यह व्यक्ति अत्यन्त विख्यात और समृद्ध होना चाहिए।’

अरस्तू ने आदर्श नायक की ये विशेषताएँ बताई हैं-

वह नायक हम जैसा होना चाहिए अर्थात् उसमें सहज मानव भावनाएँ हों तो ताकि दर्शक उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर सकें। उसमें गुण वही होने चाहिए जो सामान्य मानव में होते हैं परन्तु मात्रा का भी मिश्रण होना चाहिए। वह सज्जन हो परन्तु पूर्णतः निर्दोष न हो। वह पापी और दुष्ट भले ही न हो परन्तु उसमें भूल करने की कमजोरी अवश्य होनी चाहिए।

पुनः नायक अपने जिन दोषों के कारण विपत्ति का शिकार बनता है, उसे अरस्तू ‘हेमरतिया’ कहता है। हेमरतिया का अर्थ है स्वभाव दोष, निर्णय संबंधी भूल। अपराध निर्णय संबंधी भूल के कारण होता है। इस भूल के लिए नायक के स्वभाव का कोई न कोई भाव अवश्य उत्तरदायी होता है।

अरस्तू ने नायक पर पड़ने वाली मुसीबतों के कई कारण माने हैं।

(i) देवी प्रकोप इसके लिए मनुष्य तनिक भी उत्तरदायी नहीं होता।

(ii) पाप भावना-इसके कारण मनुष्य पापी बन जाता है और घर बैठे मुसीबतों को बुलाता है।

(iii) स्वभावगत कमजोरी – इसके कारण वह जान-बूझ कर गलती कर बैठता है।

(iv) अज्ञानता के कारण इसके कारण वह नाना प्रकार के पाप करता हुआ दंड भोगता है।

(v) विवेकहीनता

इसके कारण भी वह सही स्थिति को न समझने के कारण दंड का भागीदार बनता है। अरस्तू स्वयं कहते हैं, “आदर्श नायक वह है जो या तो स्वभाव दोष से किसी मानवोचित दुर्बलता-आवेश, त्वरा आदि के कारण स्वभाव से लाचार होकर या फिर निर्णय संबंधी भूल के कारण अपराध करता हुआ दुर्भाग्य का शिकार हो जाता है।” अरस्तू की नायक संबंधी धारणाएँ सर्वथा निर्दोष नहीं हैं। राम कथा के नायक श्रीराम को अरस्तू के द्वारा निर्धारित मापदंडों पर हम खरा उतरता नहीं देख सकते। राम सर्वया निर्दोष, गुण सम्पन्न, आदर्श नायक हैं। फिर भी हमारे अंदर करुणा और त्रास के भाव उत्पन्न करने में समर्थ हैं। अतः अरस्तू की नायक संबंधी मान्यताएँ आशिक रूप से मान्य हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि परवर्ती नाटककारों को उन्होंने एक दृढ़ आधार भूमि प्रदान की।

(3) पदावली

पद रचना का मतलब है ‘पदावली’ अर्थात् शब्दों के माध्यम से मानवीय भावों को अभिव्यक्त करना। अरस्तू जब काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तों के प्रसंग में पद रचना की बातें करते हैं तो उसका मतलब है-नाटकों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा। इस संबंध में अरस्तू ने अलंकृत भाषा पर बल दिया है। वे कहते हैं- “अलंकृत भाषा से मेरा तात्पर्य ऐसी भाषा से है, जिसमें लय, सामंजस्य और गीत का समावेश हो।” यद्यपि अरस्तू ने त्रासदी के लिए पथ और गद्य दोनों की महत्ता स्वीकार की है लेकिन उन्होंने पद को श्रेष्ठतर माना है। पदावली के बारे में अरस्तू छह प्रकार की भाषा स्वीकार करते हैं। यथा-विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द, जन साधारण में बहु प्रचलित शब्द, अलंकृत शब्द, नए गढ़े गए शब्द आदि। पदावली में ये भाषा के साथ-साथ शैली की भी चर्चा करते हैं। उनका तो स्पष्ट विचार है कि त्रासदी की भाषा त्रासदी की भाँति महान् और भव्य होनी चाहिए। वे कहते हैं,

“त्रासदी की भाषा-शैली प्रसाद गुण सम्पन्न होनी चाहिए, अशुद्ध नहीं होनी चाहिए।”

अरस्तू ऐसी भाषा-शैली के पक्ष में थे जो प्रसन्न हो, क्षुद्र न हो, समृद्ध और उदात्त हो, लेकिन बाह्याडम्बर से मुक्त हो। उसमें अलंकरण की गरिमा तथा औचित्य आदि गुण भी हों।

(4) विचार तत्त्व

यह त्रासदी का चौथा महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। इसके अन्तर्गत बुद्धि और भाव दोनों तत्त्वों को समाविष्ट किया जा सकता है। अरस्तू कहते हैं कि, “विचार वहाँ विद्यमान रहता है जहाँ वस्तु का भाव या अभाव सिद्ध किया जाता है या किसी सामान्य सत्य की व्यंजक सूक्ति का आख्यान होता है।” भाव तत्त्व के अन्तर्गत करुणा, त्रास, क्रोध आदि मनोभाव आते हैं । त्रासदी के विचार मूलतः त्रासदीकार के होते हैं जिन्हें वह विभिन्न पात्रों और घटनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। संक्षेप में त्रासदी में त्रासदी के विचार दो माध्यमों से विस्तार पाते हैं। एक तो लेखक त्रासदी के पात्रों के द्वारा विचारों को प्रकट करता है। दूसरा समूची त्रासदी में आदि से अन्त तक लेखक के विचार फैले रहते हैं।

(5) दृश्य विधान

दृश्य विधान के बारे में अरस्तू ने बहुत कम लिखा है, क्योंकि इसका संबंध कवि की अपेक्षा रंगमंच की कला से होता है। दृश्य विधान का अर्थ है- रंगमंचीय व्यवस्था। यह व्यवस्था उन कलाकारों को उत्पन्न करती है जो रंगमंच के ज्ञाता होते हैं। परन्तु दृश्य विधान के बिना भी त्रासदी का प्रभाव महत्त्वपूर्ण नहीं होता। दृश्य विधान से अभिप्राय है-रंगमंच की साज-सज्जा, पात्रों की वेशभूषा आदि। यह दृश्य विधान रंगमंच के साधनों के कुशल प्रयोग से ही उपस्थित किया जा सकता है। दृश्य विधान के संबंध में अरस्तू ने जो कुछ कहा है वह उनकी मर्म-भेदी दृष्टि का परिचायक है। वे कहते हैं-

“Fear and pity may be aroused by spectacular means, but they may also result from the inner structure of the piece, which is the better way and indicates a superior poet.”

(6) गीत

कुछ आलोचकों ने गीत की चर्चा दृश्य विधान के साथ ही की हैं। लेकिन गीत दृश्य विधान से अलग तत्व है। यूनानी त्रासदी में गीत को एक प्रकार का अलंकरण माना गया है। यूँ तो ‘वृन्दगान’ के अन्तर्गत उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता था लेकिन गीत के बारे में अरस्तू का यही विचार है कि वह त्रासदी का अभिन्न अंग होना चाहिए। नाटकों में गीतों का निषेध किया जा रहा है। अरस्तू का विचार था कि गीत के माध्यम से त्रासदी का विषय गंभीर, भव्य और प्रभावशाली बन जाता है। बल्कि अरस्तू का मानना है कि त्रासदी में गीत प्रयोग से समूचा वातावरण ही भव्य बन जाता है।

त्रासदी के भेद

त्रासदी के चार प्रमुख भेद माने गए हैं-

(क) जटिल-इस प्रकार की त्रासदी पूर्णतया स्थिति-विपर्यय और अभिज्ञान पर आश्रित होती है।

(ख) करुण-करुण त्रासदी में भाव की प्रधानता होती है। आवेग इसका प्रेरक हेतु होता है।

(ग) नैतिक-नैतिकता से प्रेरित होकर लिखी गई त्रासदी नैतिक कहलाती है।

(घ) सरल-ऊपर के तीनों प्रकारों से भिन्न सहज एवं सरल कथानक से लिखी गई त्रासदी सरल कहलाती है।

इस प्रकार अरस्तू ने त्रासदी की एक उचित एवं परिपूर्ण परिभाषा देते हुए उसके अंगों-उपांगों का विस्तृत वर्णन किया है। सैद्धान्तिक रूप में त्रासदी का अंत सशोक होना चाहिए। लेकिन यह नियम अनिवार्य नहीं है। पुनः अरस्तू ने इस बात पर भी बल दिया है कि त्रास और करुणा की उत्पत्ति के लिए तदानुकूल भावना का दृश्य विधान जरूरी है। भावना से उनका मतलब था घोर शारीरिक और मानसिक कष्ट । इन कष्टों में मृत्यु को भी सम्मिलित किया गया है। संक्षेप में त्रासदी का प्राण तत्त्व त्रासद करुण प्रभाव है।